仏さまの前で心を

リフレッシュしませんか?

学校では味わえない雰囲気のなかで、多くの友だちと寝起きしながら、朝夕のおつとめ・お給仕を通して仏さまの教えを学び《合掌のこころを育てる》道場です。

小学3年生以上ならどなたでも参加できます。友だちを誘って来てくださいね。 合掌

「合掌の心を育てよう」

修養道場の不変のメインテーマは「合掌の心」で、感謝と思いやりを大切にするという本像寺の根本精神です。子どもたちはこの心を磨くために2泊3日の修行を行います。毎年、指導者たちはその年の出来事などをもとに「サブテーマ」を話し合って決め、研修内容や創作劇などの活動もそれに沿って実施されます。サブテーマは主任の思いが強く反映され、その年の道場の特色を表す重要な要素となっています。

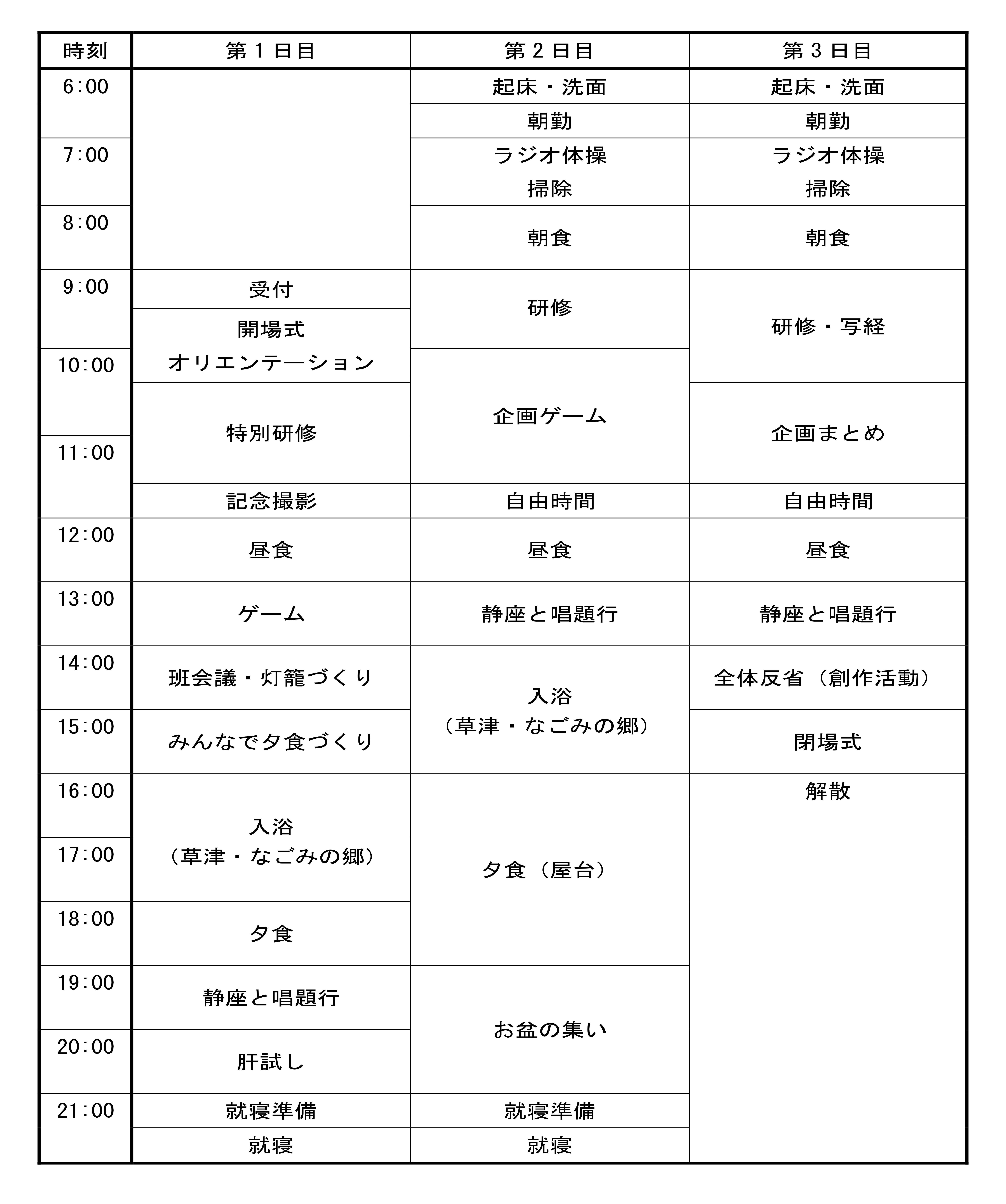

三日間のスケジュール

静座と唱題行

いわゆる修行。そして修養道場の一番の醍醐味です。日常生活ではなかなか体験しない「長時間にわたる正座」を維持しながらの唱題行は、自分自身との戦いです。そして法界定印中は、昼と夜で聞こえてくる虫の声が違うことに気づけるほどに感覚が研ぎ澄まされます。本堂建設中の第27回にはキャンプで訪れた矢橋帰帆島の芝生の上で行いました。

お盆の集い

2日目夜に行われる修養道場のメインイベントです。第1回からキャンドルの集いとして、第 23 回からはお盆の集いとして、時にはキャンプファイヤーも織り交ぜながら、毎年実施しています。キャンドルの集いでは、キャンドルを灯し、精霊(ご先祖)さまと共に楽しむことに主眼を置いていました。お盆の集いでは、自分たちで作った灯籠に点火することで精霊さまをお迎えし(第1部)、共に楽しみ(第2部)、灯籠を流すことで精霊さまをお送りする(第3部)、というスタイルが確立しました。第2部の内容としては、道場生が班ごとの創作劇を演じたり、指導者による影絵劇やライブ演奏、クイズなど様々な企画がなされており、道場 OB・OG や道場生の保護者を観覧に招待した年もありました。

研修

修養道場のメインテーマにも掲げてある『合掌の心(思いやり)』や各回固有のサブテーマ、また広く仏教について学ぶ場が研修です。初日に外部から講師をお招きし、サブテーマに関しての講義していただく特別研修を設け、2、3日目にはお上人よりメインテーマや仏教について教えていただくスタイルが定着しています。お招きする講師はお坊さんに限らず、戦争体験談話や聴覚障害者による手話講座、国際交流など様々なテーマで研修を実施しています。

お寺での生活

修養道場では、梵鐘、お給仕、境内や本堂の掃除など、お寺の生活ならではの体験がたくさんあります。たとえば「本堂に出入りする時は必ず合掌する」というもの。普段の生活ではそう多くない「合掌」という機会もお寺では日常なのです。食事も修行。それが修養道場での考え方です。食事がいただけることは当たり前ではありません。直接食事を作ってくれた女性部の方々はもちろん、お米や野菜を作ってくれた方々、そしてそれを育む自然界に対しても、そのありがたみを忘れないために、毎食の食前に食法を唱えてからいただきます。そして、食事中は正座です。また、食事の際の机の設置や配膳など、できる限りの準備を自分たちで行い、食事もできるだけ残さないように、口をつける前に量を調整するなどの工夫も忘れません。

ゲーム

初日に道場生の緊張をほぐすためのアイスブレイクゲームや、協調性を高める班対抗ゲームなど、趣向を凝らしたゲームが毎年指導者により企画されてきました。また、自由時間は野球、ザリガニ釣り、鬼ごっこ、トランプ、などなど各々多様な遊び方で楽しみます。道場に来て新しく出来た友達と自由に遊べる貴重な時間でもあります。

肝だめし

第4回からスケジュールに定着しました。お寺に親しみをもってもらうために始めましたが、一番の楽しみにしてくれている道場生もいるほどです。各回趣向をこらした演出で道場生を驚かせます。とても驚く子、驚いても態度に出すまいと頑張る子、全然驚かない子と様々ですが、みんな楽しんでくれている様子。道場生の楽しそうな姿に、ひょっとするとご先祖さまも協力してくださっているかも?

プール

第2回の道場からほぼ毎年行ってきた恒例行事です。道場生の思い出として、後の感想文に記されることが最も多い行事の一つです。第2回の希望ヶ丘に始まり、守山小学校、ホテルレークビワ、なぎさ公園、矢橋帰帆島公園、ロクハ公園等々、様々な施設にお世話になり、主に水泳という形で、水と触れ合ってきました。道場生と一般のお客さんとの区別をつけるための鉢巻の着用や、近年では、プール1周ごとにメ ンバーを確認するチェックリストも導入して安全第一を徹底しています。